von Claudia Nelgen

Die Architekturpsychologie und ihr Beitrag zur integralen Architektur

1 Einleitung

In diesem Kapitel geht es um die Beziehung zwischen Mensch und gebauter Umwelt. Die gebaute Umwelt, die innerhalb der Mensch-Umwelt-Beziehung einen spezifischen Bereich bildet, ist der Forschungsgegenstand der Architekturpsychologie. Untersucht wird die Wechselwirkung zwischen Mensch und Architektur, wobei bislang kognitive, emotionale, soziale und entwicklungspsychologische Aspekte im Vordergrund stehen. Unter „Architektur“ wird in diesem Zusammenhang alles verstanden, was dazu geschaffen wurde und wird, den menschlichen Tätigkeiten eine räumliche Hülle zu bieten und im erweiterten Sinne auch all das, was dieser Hülle einen Platz im räumlichen Gefüge gibt, einen Zugang und eine gestaltete Umgebung. Die Blechhütte in einem Slum gehört damit ebenso dazu wie das Mietshaus, der Tempel, ein Industrie- oder Bürogebäude, Straßen und Kanäle, Einfamilienhäuser, Bus-Häuschen, Parkanlagen oder Plätze.

In diesem Kapitel geht es um die Beziehung zwischen Mensch und gebauter Umwelt. Die gebaute Umwelt, die innerhalb der Mensch-Umwelt-Beziehung einen spezifischen Bereich bildet, ist der Forschungsgegenstand der Architekturpsychologie. Untersucht wird die Wechselwirkung zwischen Mensch und Architektur, wobei bislang kognitive, emotionale, soziale und entwicklungspsychologische Aspekte im Vordergrund stehen. Unter „Architektur“ wird in diesem Zusammenhang alles verstanden, was dazu geschaffen wurde und wird, den menschlichen Tätigkeiten eine räumliche Hülle zu bieten und im erweiterten Sinne auch all das, was dieser Hülle einen Platz im räumlichen Gefüge gibt, einen Zugang und eine gestaltete Umgebung. Die Blechhütte in einem Slum gehört damit ebenso dazu wie das Mietshaus, der Tempel, ein Industrie- oder Bürogebäude, Straßen und Kanäle, Einfamilienhäuser, Bus-Häuschen, Parkanlagen oder Plätze.

Architektur ist ein Produkt unter zahlreichen anderen, welches der in seiner – jeweils vorgefundenen – Umwelt agierende Mensch hervorbringt und mit dem er diese Umwelt, im Unterschied zu anderen Spezies, gravierend verändert. Architektur sticht auch insofern hervor, als ihre Produktion und Instandhaltung einen weitaus höheren Anteil an Energieressourcen und Bodenschätzen verbraucht als jedes andere Produkt.

Nun ist das Verhältnis Mensch-Umwelt-Mensch nicht gerade eines, das sich umstandslos erschließen ließe. Vielmehr bedarf seine Analyse eines theoretischen Instrumentariums, das die Dialektik dieser Beziehung erfasst. Vereinfachend kann diese Dialektik als Spannungsverhältnis zwischen zwei Polen charakterisiert werden. Einen Pol bildet der gewordene (Phylogenese), werdende (Ontogenese) und gesellschaftliche Mensch, der in seiner tätigen und aneignenden Auseinandersetzung mit seiner Umwelt diese verändert. Den anderen bildet sowohl die sich natürlich verändernde als auch vom Menschen veränderte Umwelt, die auf ihn in vielfältiger Weise zurückwirkt. Hieraus entsteht ein Wechselwirkungsgeflecht, das – in einer ersten Annäherung – als dynamisch beschrieben werden kann.

Bezüglich der Architektur bedeutet dies, dass der baulich gestaltende Mensch in vielfältiger Weise mit seinen Erzeugnissen/Produkten interagiert. Er fertigt sich seine eigene Welt und verändert damit nicht nur seine natürliche Umwelt, sondern auch sich selbst, sein soziales Gefüge, seine Begrifflichkeit, sein Denken. Er schafft Bedeutung und findet Bedeutung, und beides kreiert neue Denk- und Verhaltensweisen.

2 Ein Forschungsgebiet entsteht

Architektur. Sie beherbergt unsere Tätigkeiten. Sie ist Dynamo und zugleich Abbild unserer Kultur. Sie dirigiert unsere Wege, verstellt den Blick und schafft neue Ausblicke, färbt unsere Stimmung ein, raubt und schafft Bezüge, kanalisiert Töne, beeindruckt und bedrückt, nimmt und filtert Tageslicht, schafft Tätigkeits- und Möglichkeitsräume, grenzt ein und aus, schützt und liefert aus. Und vieles mehr.

Die Stellung, die die baulich errichtete Umwelt in unsrem Leben einnimmt, ist so überragend in ihrer Funktionalität wie sie vielfältig ist in ihren Auswirkungen. Und sie ist selbstverständlich. So selbstverständlich, dass wir uns – offenbar mühelos – in sie einfügen, klaglos komplizierte kognitive Mappen erstellen, um uns durch sie hindurch zu finden und Vorzüge wie Nachteile meist unhinterfragt hinnehmen. Wie wir Architektur wahrnehmen und was uns davon bewusst wird, hängt wesentlich davon ab, in welchem Verhältnis wir (gerade) zu ihr stehen: Sind wir aktive Gestalter, bloße Nutzer oder kritische Begutachter? Ist unser Blick auf sie interessiert, desinteressiert oder gar abgestumpft?

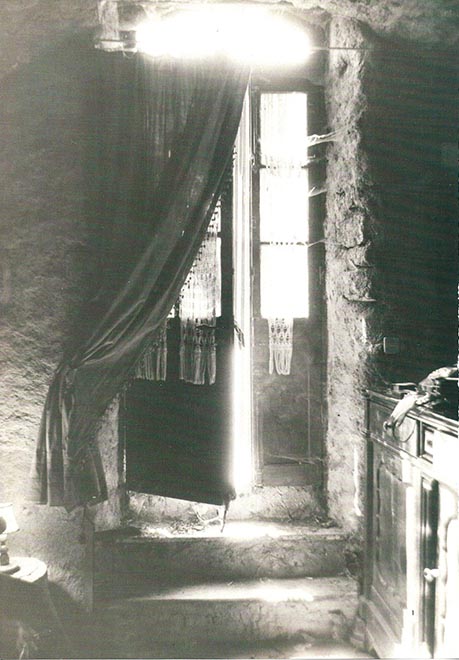

Abb. 1: Wenn Wohnen zermürbt

Fakt ist, dass in der heutigen Zeit die Teilhabe der urban lebenden Menschen am Gestalten ihrer baulichen Umwelt gegen Null tendiert, wenn man einmal vom Einrichten der eigenen Wohnung absieht (bei der Landbevölkerung sind die Chancen geringfügig höher). Selbst Wohnarchitektur liegt heute überwiegend in der Hand von Investoren und Bauunternehmen und es gehört nicht zum Auftrag der Ingenieure, Architekten, Konstrukteure und Städteplaner, die zukünftigen Nutzer in die Planung und Gestaltung einzubeziehen. Im Gegenteil: eine solche – als Partizipation bezeichnete – Teilhabe wird selten auch nur in Erwägung gezogen. Einer der Gründe hierfür wird im wachsenden ökonomischen Druck auf die ausübende Profession gesehen (vgl. RAMBOW, 2010, 323).

Dem stehen zahlreiche empirische Studien und Daten gegenüber, die nahelegen, dass eine solche Partizipation zu einer wesentlich höheren Akzeptanz des Produktes führt und dass die sich langfristig daraus ergebenden wirtschaftlichen Vorteile beachtlich sind.

Doch bevor derartige Studien überhaupt durchgeführt wurden, bedurfte es einiger Impulse. Die Baudesaster der 50er bis 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts gehörten dazu.

In jenen Jahren boomte der sogenannte soziale Wohnungsbau. In den Ländern des europäischen Westens waren die sozialhierarchischen Strukturen dank einer selbstbewussteren Arbeiterklasse durchlässiger geworden, die Wohnansprüche gestiegen und der Zuzug war hoch. In den USA wiederum war 1954 das Rassentrennungsgesetz für illegal erklärt worden und die nach Rassen getrennte Zuweisung von Wohnraum fortan verboten. Das jeweilige Konglomerat von raschen Veränderungen bewirkte neuartige Erfordernisse im Wohnungsbau. Doch obwohl Architekten wie Städteplaner es an zeitgemäßem „Goodwill“ nicht mangeln ließen, wurde die Kluft zwischen architektonisch Beabsichtigtem und tatsächlich Bewirkten auf zunehmend drastischere Art offensichtlich. Ein Mangel, den es zu beseitigen galt, zumal die Folgekosten erheblich waren.

Um die Situation zu beleuchten und gleichzeitig einen ersten Eindruck von den drängendsten Fragen zu vermitteln, die aus ihr hervorgingen, seien einige Beispiele angeführt.

In St. Louis, einer Großstadt im US-Bundesstaat Missouri, war 1955 eine Wohnanlage namens Pruitt-Igoe mit rund 2800 Wohneinheiten in 33 elfstöckigen Gebäuden fertiggestellt worden. Gefeiert und gerühmt als landesweit herausragendes Projekt des sozialen Wohnungsbaus blieben nichtsdestotrotz von Anfang an Wohnungen leer, und binnen weniger Jahre geriet der gesamte Komplex in eine Abwärtsspirale. Die erste Mietergeneration zog bald wieder aus, die Mieten fielen, noch Bedürftigere zogen nach und Hoffnungslosigkeit, Armut, Kriminalität und Vandalismus zogen ein. Die Situation eskalierte, als die verbliebenen Bewohner begannen, ihre eigenen Wohnungen zu zerstören, um damit ein politisches Signal zu setzen. 1972 wurde die gesamte Wohnanlage abgerissen.

Von ihren Bewohnern war Pruitt-Igoe als monoton und erschlagend beschrieben worden, womit erstmals medienwirksam ein Zusammenhang zwischen Architektur und dem Scheitern von Wohnkultur hergestellt wurde. Doch wiewohl es unrealistisch wäre, allein die Architektur der Anlage für das Desaster verantwortlich zu machen: Pruitt-Igoe gab zu denken.

Eine zweite gigantische Wohnanlage, die es in die Negativschlagzeilen schaffte und dort auch heute gelegentlich noch auftaucht, wurde zwischen 1975 und 1982 südwestlich von Rom erbaut und bildet einen Stadtteil für sich. Die Rede ist von Corviale, einem ein Kilometer langen und zehn Stockwerke hohen Gebäude, das Wohnraum für mindestens 8000 Menschen bieten sollte.

Doch die Absicht des Architekten Mario Fiorentino, dem explodierenden Mietzins in Rom bezahlbaren Wohnraum entgegenzustellen und gleichzeitig eine Wohnlandschaft zu schaffen, die das soziale Miteinander fördert, ging nicht auf. Die Ursachen sind hier so vielschichtig wie in Pruitt-Igoe – so werden neben sozial- und architekturpsychologischen Gründen auch bürokratische Gründe und Missmanagement genannt. Fakt ist jedoch, dass ein Großteil der Bausubstanz heute dem Verfall preisgegeben ist und es nur noch einen geringen Prozentsatz an regulär vermieteten Wohnungen gibt. Und doch ist in Corviale gleichzeitig ein Phänomen eingetreten, das unserer Aufmerksamkeit nicht entgehen sollte. Es ist dies die illegale, aber stillschweigend geduldete Aneignung von Wohnraum – geduldet nicht zuletzt deshalb, weil sie dem Verfall entgegen wirkt. Keinen Vorschriften mehr unterworfen, haben sich die aus aller Herren Länder stammenden „Besetzer“ allen miserablen Bedingungen zum Trotz Freiräume und individuell gestaltete Zonen geschaffen, denen ein eigener Charme anhaftet. Sollte sich hier das Desaster in sein Gegenteil verkehren? An anderer Stelle wird noch einmal darauf eingegangen.

Fest steht, dass unzähligen Projekten des sozialen und städtischen Wohnungsbaus ein ähnliches Schicksal beschieden war – und ist. Denn noch immer entstehen vor allem in den Trabantenstädten Wohnsiedlungen in einer Bauweise, die vor allem eines signalisiert: Hier wohnen diejenigen, die auf den dürftigen Inhalt ihres Portemonnaies reduziert werden.

Das Vertrauen in eine Architektur, bei der Ökonomie und Sozialverträglichkeit sozusagen einvernehmlich gedeihen, wurde aufgrund solcher und ähnlicher Fehlentwicklungen (wie z. B. auch im Schul- und Krankenhausbau) zutiefst erschüttert. Denn es stand nun erstmals unübersehbar die These im Raum, dass nicht irgendwelche sozialen Defizite der Bewohner bzw. Nutzer verantwortlich waren für das Scheitern der Anlagen, sondern vor allem die architektonischen.

Abb. 2: Wenn Wohnen entfremdet

Abb. 3: Wenn Wohnen ein Ort des guten Lebens ist

Worin unterscheidet sich nun solch „verfehlte Architektur“ von derjenigen, die von ihren Nutzern als durchaus zufriedenstellend beurteilt wird? Überhaupt: Wie nehmen Bewohner ihre bauliche Umgebung wahr, wie erleben sie die architektonischen Vorgaben? Und welche subtilen Eigenschaften könnten dabei eine Rolle spielen – wie etwa Farben, Baumaterialien, Gestaltungselemente und Kontrollmöglichkeiten – oder weniger subtile wie Positionierung der Gebäude und Wege, Reichweite des Blicks, Kinderfreundlichkeit und Begegnungsräume? Überhaupt: Kann Architektur tatsächlich Verhalten beeinflussen und darüber für ein „besseres“ Miteinander sorgen?

Das Interesse an solchen Fragen war durchaus auch ein (volks-)wirtschaftliches. Denn wenn gebaute Umwelt sich tatsächlich so gravierend auf seine Nutzer auswirkt, wie es die damals initiierten Erhebungen und Schlussfolgerungen nahelegten: war es da nicht von höchstem Interesse, ob sich mit einer „besseren Architektur“ auch eine höhere Effizienz und Produktivität am Arbeitsplatz, eine schnellere Gesundung in Krankenhäusern, eine höhere Lernbereitschaft in Schulen, ein friedlicheres Miteinander in Kindergärten und ein größerer Umsatz in Läden erreichen ließ?

3 Architektur wahrnehmen, erleben und sich darin verhalten

Ein neues Forschungsgebiet entsteht dann, wenn ein Defizit, das es zu beheben gilt, in den bereits existierenden Theorien beziehungsweise im praktischen Umgang mit einer Sache ersichtlich wird. Das Herauskristallisieren von Fragestellungen, die den Mangel auf den Punkt zu bringen suchen, ist dabei die treibende Kraft. Um nun diese neuen Fragen zu beantworten, wird in der Regel sowohl auf ein bereits existierendes begrifflich-methodisches Instrumentarium zurückgegriffen – welches zumeist im Zuge der Theorienbildung dann erweitert oder verändert wird – wie auch auf relevante Erfahrungen, empirische Studien und mathematische Verfahren.

Nicht anders war (und ist) es in der Architekturpsychologie.

3.1 Wahrnehmungspsychologie

Als das Defizit erkannt wurde, spielte in einer Reihe von wissenschaftlichen Disziplinen die Architektur bereits eine Rolle, allerdings nur latent und ohne ihr einen eigenen Forschungsstatus eingeräumt zu haben. Als erstes sei hier die Wahrnehmungspsychologie genannt, die sich bereits damit befasst hatte, wie sich Gebäude und Baustrukturen auf den Betrachter auswirken und welche Gesetzmäßigkeiten sich daraus ableiten lassen.

Letzteres ist insofern wichtig, als Untersuchungsergebnisse, wenn sie von praktischer Relevanz sein sollen, eine gewisse Vorhersagbarkeit ermöglichen bzw. absehbare Vorteile (hier Planungs- und Nutzervorteile) bei ihrer Berücksichtigung liefern müssen.

Dass die visuelle Wahrnehmung Gesetzmäßigkeiten unterliegt, lässt sich anschaulich an optischen Täuschungen nachweisen, denen wir alle unterschiedslos erliegen. Doch lassen sich derartige Gesetzmäßigkeiten auch für das Betrachten von Symmetrie aufstellen? Oder für die Art, wie wir einzelne Elemente zu Bedeutungsgestalten zusammenfügen? Wie sich unsere Tiefenwahrnehmung vorarbeitet, oder wie wir aus zufälligen Elementen und Linien Konturen schaffen? – Dem ist so, und zwar größtenteils über individuelle und kulturelle Unterschiede hinweg (empfehlenswert hierzu: RICHTER, 2004, 71–91, der architekturrelevanten Wahrnehmungsgesetzen ein ganzes Kapitel widmet).

Die Erforschung von Wahrnehmung außerhalb des Labors hat sich der Wahrnehmungspsychologe James G. Gibson zur Aufgabe gemacht. Er bezieht überdies eine erkenntnistheoretische Position, die seinem Ansatz eine erfrischende Relevanz verleiht. Ihm geht es um die Kompetenz, mit der die Informationen über die Oberflächen, die unsere Umwelt liefert, von uns visuell wahrgenommen werden. Der physische Gegenstand bzw. die materielle Umwelt liefert die Informationen, die der wahrnehmende Mensch auf seine funktionale Nützlichkeit hin betrachtet. „Die Wahrnehmung an sich gestaltet sich als ein aktiver sensorischer und motorischer Suchprozess nach verhaltensrelevanten Informationen, welcher selbst wieder durch eben diese Umweltinformationen geleitet wird.“ (RICHTER, 2004, 62; nach HEINE & GUSKI, 1994).

Dieser aktive Prozess der Auseinandersetzung mit der materiellen Umwelt spielt eine entscheidende Rolle in der kognitiven Entwicklung des Menschen und wird noch mehrfach in dieser Abhandlung eine Rolle spielen.

3.2 Gestaltpsychologie

Weiterhin hatten sich in der Mitte des vorigen Jahrhunderts insbesondere die Gestaltpsychologen Rudolf Arnheim, Kurt Koffka, Kurt Lewin und Max Wertheimer architekturrelevanter Fragestellungen angenommen. Einen wesentlichen Ansatz darin bildete vor allem eine Forschungstheorie, die als erste erlaubte, Mensch-Umwelt-Einheiten zu studieren und daher auch als „Ökologische Psychologie“ bezeichnet wurde. Begründet wurde sie von Kurt Lewin.

Lewin ging davon aus, dass jeder Moment, den ein Individuum durchlebt, von einer Reihe von Faktoren bestimmt ist, die sein psychologisches Bezugssystem ausmachen. Hierzu gehören sowohl die äußeren Umstände als auch die Wahrnehmung/Befindlichkeit des Individuums. Verändert sich irgendein Teil dieses Systems, so verändern sich auch alle anderen Teile.

Interessant für die Architekturpsychologie ist hierbei vor allem das Spannungsverhältnis, das Lewin zwischen dem sich zielgerichtet verhaltenden Individuum und seiner mit Aufforderungscharakteristika behafteten Umwelt erkennt. Um die wechselseitigen Abhängigkeiten und Bezugsmomente topologisch darzustellen, sie mathematisch zu erfassen und Vorhersagbarkeit zu ermöglichen, benutzt er physikalische Begriffe wie „Feld“ und „Kraft“. Für Lewin ist die Realität jenseits des Betrachters allerdings nur insofern von Bedeutung, als sie subjektiv gedeutet wird.

3.3 Das Behavior-Setting-Konzept

Ein weiterer wichtiger und sich für die architekturpsychologische Forschung als produktiv erweisender Ansatz ist das Behavior-Setting-Konzept, das von Roger G. Barker, einem Schüler Lewins, entwickelt wurde. Barker hat die Herangehensweise der ökologischen Biologie, die aus Beobachtung, Beschreibung und Analyse besteht, auf das Verhalten von Menschen übertragen. Seine Feldstudien erbrachten, dass sich in der Reaktion auf bestimmte Kontexte Gesetzmäßigkeiten adäquat aufzeigen und entschlüsseln lassen. Architekturpsychologisch angewandt, wurden sie zu einem wichtigen Instrument der methodischen Datenerhebung und Sichtbarmachung des Ist-Zustands einer Gemeinschaft in ihrer baulichen Umgebung. In umfangreichen Fallstudien ließ sich die Beziehung zwischen Mensch und baulicher Umwelt nun ermitteln und darstellen, und die darin ablaufenden Verhaltensmuster konnten offengelegt werden.

3.4 Die Mensch-Umwelt-Regulation nach Lang

Und doch fehlte es dem ganzheitlichen Begreifen des Mensch-Umwelt-Verhältnisses noch an einer weiteren Ebene, die – zumindest explizit – bis dahin noch nicht erfasst worden war. Einen beträchtlichen Beitrag zum Beheben dieses Mangels erbrachte Alfred Lang, ein Schweizer Psychologe (vgl. RICHTER, 2004, 49–51). Lang bezog sich ebenfalls auf Kurt Lewin, erkannte aber, dass der denkende und handelnde Mensch nicht nur mit seiner Umwelt interagiert, sondern sich diese auch aneignet. Das heißt, dass er mittels seiner Tätigkeit (hier die bauliche Gestaltung) zugleich Bedeutungsinhalte schafft, die als materialisiertes bzw. vergegenständlichtes kulturelles Gedächtnis fungieren. Oder anders ausgedrückt: Architektur ist Sprache, indem Materialien, Form, Struktur und Ausmaße eines Gebäudes dem Betrachter etwas „sagen“ und damit auf Bedeutungen verweisen, die über das materielle Produkt hinausweisen.

Abb. 4: Wenn Wohnen sinnlich ist

3.5 Die Rolle der Architektur in der kindlichen Entwicklung

Die ersten Sinneswahrnehmungen des Neugeborenen setzen sich mit den es direkt umgebenden Strukturen auseinander, und in aller Regel sind dies heutzutage Räume. So verwundert es nicht, dass die autobiographisch dargestellten frühkindlichen Sinneseindrücke zumeist mit der erkundenden Wahrnehmung beginnen, mit der Erkundung von Linien und Ecken, von Treppen, Öffnungen und Übergängen, vom Spiel des Lichtes und der Farben, von den Gerüchen und Geräuschen, die Räume durchdringen, von Tapeten, Möbeln und Fußböden und davon, wie es sich anfühlt, wenn Hand und Fuß sie berühren. Räume und die Menschen darin bilden den noch unverbrüchlichen Kontext, in dem emotionale Sicherheit und sinnliche Intelligenz gedeihen können – und dies auch tun, wenn die Lebensbedingungen nicht desolat (wie etwa bei Flucht), die Räume nicht karg, lebensfeindlich und naturfern und die Bezugspersonen zuverlässig und liebevoll sind.

Das Kleinkind eignet sich seine Umwelt an, indem es deren Wirkungen an und in seinem Körper wahrnimmt und sich Schritt für Schritt neue Erfahrungsbereiche erschließt (vgl. SCHÄFER, 2001). In dieser intensiven Körper-Welt-Verbindung fallen Emotion und Kognition noch überwiegend zusammen. Das Kind lernt erst im Laufe der Zeit zu differenzieren und erschließt sich damit den Zugang zu reflexivem und abstraktem Denken. Vieles weist indessen darauf hin, dass die Emotion-Kognition-Verbindung sich nie vollständig löst und es eine Intelligenz ohne Beteiligung der Emotionen nicht gibt (vgl. PIAGET, 1995), oder anders gesagt: dass Emotionen „die Fäden (sind), die das mentale Geschehen zusammenhalten“ (VAAS, R., o. J.).

Für den erwachsenen Menschen bedeutet dies, dass er erst im Zusammenspiel von Denken, Handeln, Imaginieren, Fühlen und emotionalem Bewerten (vgl. SCHÄFER, 2001) sein mentales Potential ausschöpfen kann. Wird er hierin beschnitten, wie dies im Umgang mit der baulichen Umwelt vielleicht sogar noch augenfälliger ist als in anderen Unterordnungsprozessen, die Staat und Arbeitsprozesse abverlangen, wird er also darin behindert, seinen Imaginationen, Gefühlen und Bedürfnissen gestalterisch-aneignenden Ausdruck zu verleihen, folgt dem objektiven Kontrollverlust der subjektive und es kommt zur Entfremdung. Vandalismus oder – als Ausdruck der absoluten Hilflosigkeit – Verwahrlosung sind die nachvollziehbaren Konsequenzen (vgl. WALDEN, 2008), wie oben am Beispiel von Pruitt-Igoe aufgezeigt. Treten diese Beschneidungen außer Kraft und erhalten Menschen die Möglichkeit zurück, aktiv zu gestalten, tritt ein, was bei Corviale der Fall ist: die kreative Rückeroberung von Raum.

Wenn Kindern Baumaterialien zur Verfügung gestellt werden und ihnen die Möglichkeit gegeben wird, sich ein „Dach überm Kopf“ zu zimmern, dann setzt in der Regel ein ungeheuer lustvoll-kreativer Prozess ein. „Kinder sind die wahren Baumeister“ ist ein unter Eltern beliebter Spruch. Und gemeint ist damit der unverstellte Blick auf das Verfertigen von baulichen Konstruktionen und die Kreativität der Kinder.

In diesem Zusammenhang sei auch noch auf die vielfach nachgewiesenen Unterschiede zwischen Architekten und Laien in der Beurteilung von Architektur hingewiesen (vgl. PURCELL & NASAR, 1992, 199–211; HUBBARD, 1996, 75–92; RAMBOW, 2000, 330–331; Richter, 2013) und auf die starke Veränderung der Wahrnehmung baulich gestalteter Umwelt während des Architekturstudiums (vgl. WILSON, 1996, 33–44). Unterschiedliches Vorwissen und unterschiedliche Wahrnehmungskompetenz in einem alles in allem komplexen Vorgang werden hierzu als Begründung angeboten (vgl. RAMBOW, 2010, 322). Eine Begründung der anderen Art wäre folgende: Mit der Professionalisierung der Architektur wurde zunehmend abstrahiert von all dem, was vordem eine Rolle spielte: individuelle Bedürfnisse (Schutz, Privatheit, Orientierung, Vertrautheit, Entfaltungsfreiheit, Natur), Nachbarschaft und soziale Gemeinschaft, lokal vorhandene Materialien, lokal-ästhetische Kriterien.

Im Architekturstudium müssen die während der sinnlichen Wahrnehmungsphase erfahrenen Eindrücke ad acta gelegt werden und sich einer anempfohlenen ästhetischen und funktionalen Wahrnehmung unterordnen. Bedrängt von einer unaufhaltsamen Beschleunigung der Bau- und Planungsprozesse, von technischer Innovation und Erfolgsdruck bleibt das wohltuende Bauen mit und für die Menschen auf der Strecke.

3.6 Die Rolle der Architektur in der Menschwerdung

Eine fünfte, bisher wenig beachtete Ebene im Verstehen der Mensch-Architektur-Beziehung ist die Bedeutung, die das Schaffen von gebauter Umwelt für die kognitive Entwicklung in der Menschwerdung hatte. Ihre Darstellung wird mehr Raum in Anspruch nehmen als die vorhergehenden Unterkapitel, da es keine explizite Literatur dazu gibt, auf die sich verweisen ließe.

Die kognitiven Fähigkeiten des heutigen Menschen sind das Resultat von mindestens drei Millionen von Jahren der tätigen Auseinandersetzung mit einer widerständigen Natur.

Vor der Epoche der eigentlichen Werkzeugherstellung wurde im Umgang mit vorgefundenen Materialien – wie etwa dem Zerschlagen eines Knochens, um einen scharfen Gegenstand zu gewinnen – die Rückkoppelung zwischen Tätigkeit und erzielter Wirkung lange Zeit lediglich zunehmend verfeinert. Versuch und Irrtum standen noch im Vordergrund, doch die Gebrauchswerteigenschaften eines bearbeiteten Dinges schälten sich schließlich doch sukzessive heraus. Durch Steuerung und Kontrolle der Tätigkeit in Richtung eines angestrebten Zieles gelang es dann schließlich, die spätere Funktion eines Gegenstandes mental vorwegzunehmen. Erst jetzt konnte die Bearbeitung eines Materials so vorgenommen werden, dass eine bleibende Verwendbarkeit des Gegenstandes entstand. Man könnte auch sagen: das Ding erhielt einen Gebrauchswert.

Stellen wir uns kurz eine Urahnin bei der Bearbeitung eines Steines vor. Sie will daraus einen Faustkeil machen, ein ungefähres Modell dazu hat sie im Kopf. Der Faustkeil soll einem verallgemeinerten Zweck dienen: man kann vieles damit machen, und genau das will sie auch. Mit anderen Worten: In dem späteren Werkzeug ist dessen potenzieller und verallgemeinerter Verwendungszweck enthalten. Jetzt erst ist der Faustkeil reproduzierbar. Unsere Ahnin, aber auch andere können diese Art von Faustkeil immer wieder herstellen (zumindest, so lange sich geeignetes Material dafür finden lässt).

Während unser Urahnin also den Faustkeil herstellt, hat sie es mit der Widerständigkeit des Materials zu tun. Das Ergebnis ihrer Arbeit ist das, was wir heute unter einem Unikat verstehen. Sie wird es immer wieder als das von ihr Hergestellte erkennen. Sie wird sich erinnern, wie ihr an der einen oder anderen Stelle der Gegenstand, mit dem sie den Faustkeil bearbeitete, abgerutscht ist, oder wie sie trotz des einsetzenden Frostes weiter an seiner Verfeinerung arbeitete. Sie kann auf den Faustkeil verweisen und der Faustkeil verweist auf sie.

Man könnte auch sagen: Die Herstellerin des Faustkeils findet sich in ihrem Produkt wieder. Dies ist die erste Form der Aneignung. Ihre wichtigsten Voraussetzungen sind die tätige Auseinandersetzung und das Sich-Wiederfinden in dem Hergestellten.

Die Verbindung zwischen dem mentalen Entwurf des Faustkeils, dem Herstellungsprozess und dem fertigen Produkt umfasst als Ganzes die kreative Persönlichkeit der Urahnin – sie hat sich in dem Produkt vergegenständlicht. Dies ermöglichte eine Art der Selbstreflexion, die es bis dahin nicht gegeben hatte, und es kann davon ausgegangen werden, dass das Bewusstsein seiner selbst, wie wir es heute kennen, damals erste Formen anzunehmen begann.

Das ist das eine. Aber es gibt noch eine weitere Seite dieses Prozesses, die wir uns nicht entgehen lassen dürfen. Mit dem Gebrauchswert des Faustkeils gewinnt dieser auch eine Bedeutung. Und zwar eine hergestellte Bedeutung. Die unterscheidet sich mächtig von der eines zufällig gefundenen, zwar brauchbaren, aber völlig unbearbeiteten Steines. Denn zum einen hatte unsere Urahnin, wie gesagt, zuvor ein Modell dessen im Kopf, was sie herstellen wollte, zum anderen haben sich aber auch ihre ganz spezifischen Eigenarten in ihrer Tätigkeit sozusagen entäußert.

Dieser Prozess des Schaffens gegenständlicher Bedeutungen ist – wie es aussieht – ein rein menschlicher Zug. Er ist die Voraussetzung für die Entstehung von Bewusstsein, von Sprache, von Kultur und Gesellschaft.

Und er ist selbstverständlich die Voraussetzung für Architektur.

Um uns dies zu vergegenwärtigen, bedarf es eines weiteren Ausflugs in die Vergangenheit. Die Funde der bisher ältesten Strohhütten weisen ein Alter von 400.000 Jahren auf; sie wurden also errichtet, als der Homo sapiens noch lange nicht in Sicht war (vgl. GEO kompakt Nr. 13) und das kognitive Leistungsvermögen jener Hominiden noch um einiges unter seinem lag. Und doch: Als jene Strohhäuser errichtet wurden, da wurde ganz klar ihr verallgemeinerter Zweck – nämlich Schutz vor den Witterungen, vor Tieren und Feinden – mental vorweggenommen. Mehr noch: unsre Vorfahren müssen bereits in der Lage gewesen sein, eine Vorstellung von dem zu haben, was sie bauen wollten – also, nicht nur, wozu es dienen sollte, sondern auch, wie es ungefähr aussehen sollte. Damit trifft all das zu, was bereits über die Werkzeugherstellung gesagt wurde: der vorweggenommene verallgemeinerte Verwendungszweck, die Vergegenständlichung einer Vorstellung, das Sich-wieder-finden im Produkt, die Aneignung.

Mit der mentalen Vorwegnahme des fertigen Baus wurde es dann erstmals auch möglich, Bedeutungen in ihm zu realisieren, beginnend mit zunächst einfachen wie die religiösen Inhalts (etwa Opferstätten) bis hin zu solchen machtpolitischen Inhalts (Paläste, Banktürme etc.).

Aus dem Dargestellten lässt sich auch schließen, dass das Schaffen von Dingen – und dazu gehören nun auch mal Gebäude – dermaßen verquickt ist mit der Entwicklung unserer kognitiven Fähigkeiten, dass beides schlicht nicht voneinander zu trennen ist. Erst „den Menschen“ verstehen zu wollen und dann seine Produkte, ist also ein Irrweg. Sie können nur zusammen betrachtet verstanden werden.

Es lässt sich damit auch feststellen, dass jeder von uns die phylogenetisch erworbenen kognitiven Voraussetzungen und die Fingerfertigkeit hat, Werkzeuge herzustellen und Unterkünfte zu bauen – unsre Kinder zeigen uns dies, wie bereits angedeutet, auf oft beeindruckende Weise!

Diese „natürliche Ausstattung“ führt zu dem wohlbekannten Phänomen des sogenannten Laienwissens, das vom Anspruch auf eine eigene Urteilsbildung über Architektur bis hin zum selbständigen Entwurf beziehungsweise seiner Ausführung reicht. Davon Gebrauch zu machen in einem Sinne, der über das Einrichten der bewohnten Räumlichkeiten hinausginge, ist jedoch den meisten verwehrt. Es ist ihnen damit auch verwehrt, sich Umwelt anzueignen, seine Vorstellungen von Wohn- und Arbeitsumwelt zu vergegenständlichen und sich damit ein subjektives Bedeutungsumfeld zu schaffen. Der Bezug zur geschaffenen Umwelt wird damit ein gestörter, der sich im Extremfall in Vandalismus und Zerstörung – wie oben bereits beschrieben – äußert.

Die Ursachen für die Entmündigung des zum Laien degradierten Menschen mit seinen individuellen Wohnbedürfnissen und Anliegen an seine gebaute Umwelt dürften also wohl kaum darin liegen, dass er von der Sache nichts verstehe und überdies ästhetisch ungebildet sei.

Abb. 5: Wenn individuelle Kreativität, lokale Gegebenheiten und wenige Materialien sich zu einem harmonischen Ganzen zusammenfügen

3.7 Systemisch-ökonomische Bedingungen und ihre Auswirkung auf die Architektur

Die Geschichte der Arbeitsteilung reicht mindestens bis in die Zeit der ersten umfangreichen Siedlungen zurück. Anhand dessen, was sich den Ruinen von Uruk (5000 v. Chr.–300 n. Chr.) im südlichen Babylonien entnehmen lässt, hatte sich dort bereits eine differenzierte Arbeitsteilung in Form von Töpfern, Schmieden, Gerben, Nähen, Weben, Maurern, aber auch Schreiben, Verwalten, Buchführen etc. herausgebildet.

Dass damals jeder noch mehrere der handwerklichen Fertigkeiten beherrscht haben dürfte, darauf weisen ebenfalls viele Funde hin. Und dabei wäre es wohl auch geblieben, hätten sich mit den neuen Möglichkeiten nicht auch gleichzeitig neue Herrschaftsformen herausgebildet. 2800 v. Chr. gab es bereits sechs sumerische Stadtstaaten, deren bis zu 50.000 Bewohner – darunter etliche Sklaven – sich einer hierarchischen Gliederung fügen mussten. Die Bedingungen, unter denen produziert wurde, veränderten sich damit gravierend. Im Stadtbild imponierten bald nicht mehr nur Tempelanlagen, sondern auch Herrscherpaläste, die von Planern entworfen und von Sklaven und Arbeitsvolk errichtet worden waren. Nicht viel anders verhielt es sich in Ägypten, Assyrien, Altpersien und den Städten späterer Reiche.

Im Feudalismus schließlich waren es die in Abhängigkeit zu ihrem jeweiligen Grundherrn stehenden besitzlosen Kleinbauern, die die Arbeiten zu verrichten hatten – von der Versorgung mit Gütern bis hin zum Bau von Burgen und Kirchen.

Am Ende dieser Entwicklung stand die Industrialisierung mit der Herausbildung unserer heutigen Produktions- und Gesellschaftsform, dem Kapitalismus. In ihm sind Baumaterialien zu Waren geworden, bestimmen Vorfertigung und Massenproduktion die Baukultur, wird das Bauen von Dritten mit nutzerfremden Interessen ausgeführt und sind die Arbeitsprozesse dem Markt und seinen Preisen unterworfen. So entstehen nahezu hundert Prozent der Gebäude, die um uns gebaut werden, nach weder nachvollziehbaren, einsichtigen Kriterien noch im Austausch mit denjenigen, die mit ihnen fortan täglich konfrontiert sind.

Dass nicht das Gemeinwohl das Ziel der heutigen Architektur ist, sondern dass sich diese stets dem Diktum kapitalistischen Marktwirtschaftens zu unterwerfen hat, ist sicherlich keine neue Erkenntnis. Diese Tatsache stets mitzudenken ist jedoch eine notwendige Übung, will man verstehen, weshalb die dringend erforderliche Abkehr von einer das Gemeinwohl, das individuelle Wohl und die Natur missachtenden Architektur so wenig gelingt.

Abb. 6/7: Wenn Architektur auf dem Markt der Eitelkeiten und des Kapitals hausieren geht

3 Schlusswort

Was ist gute Architektur?

Es ist das Erkennen und Erfühlen dessen, was ein bestimmter Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt und unter bestimmten Bedingungen sinnlich auslöst, um dort das zu schaffen, was insgesamt gut tut (nach Christopher Alexander). Also auch der Natur, der Landschaft, dem sozialen Umfeld. Die Architekturpsychologie setzt sich genau dafür ein; sie ist ein wesentlicher Bestandteil der integralen Architektur.

Literatur

- GEO KOMPAKT Nr. 13 (12/07): Die Steinzeit. http://www.geo.de/magazine/geo-kompakt/13574-geo-kompakt-nr-13-12-07-die-steinzeit

- HUBBARD, P. (1996): Conflicting Interpretations of Architecture: An empirical investigation. Journal of Environmental Psychology.

- PIAGET, J. (1995): Intelligenz und Affektivität in der Entwicklung des Kindes Ein Schlüssel zum Verständnis menschlichen Verhaltens. Hrsg. von A. Leber. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

- PURCELL, A. T. & NASAR, J. L. (1992): Experiencing other Peoples’ Houses: A model of similarities and differences in environmental experience. Journal of Environmental Experience.

- RAMBOW, R. (2010): Architektur und Psychologie. In: Sonderdruck aus Enzyklopädie der Psychologie, Band 2, Spezifische Umwelten und umweltbezogenes Handeln. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe.

- RICHTER, P. G. (2004): Architekturpsychologe: Eine Einführung. Lengerich: Pabst Science Publishers.

- RICHTER, P. G. (2013): Architekturpsychologie – Zur subjektiven Bewertung von Gebäuden und Baumaterialien. Vortrag, TU Dortmund (44 Seiten inklusive Anhang). http://www.architekturpsychologie-dresden.de/ddarbeiten.html

- SCHÄFER, G. E. (2001): Prozesse frühkindlicher Entwicklung. http://www.uni-koeln.de/ew-fak/Allg_paeda/fkf/texte/

- VAAS, R. (o.J.): Lexikon der Neurowissenschaft – Emotionen. http://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/emotionen/3405

- WALDEN, R. (2008): Architekturpsychologie: Schule, Hochschule und Bürogebäude der Zukunft. Lengerich: Pabst Science Publishers.

- WILSON, M. A. (1996): The Socialization of Architectural Preference. Journal of Environmental Psychology, 16

Über die Autorin

Claudia Nelgen, Dipl.-Psych., geboren in Mainz, Deutschland. Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin. Studium der Philosophie und Psychologie an der University of Victoria (British Columbia, Kanada) und an der Freien Universität in West-Berlin. Mitarbeiterin des Krisen- und Beratungszentrums Berlin. Nach der Geburt der Tochter Umzug nach Trier und freiberuflich tätig in der psychologischen Beratung. Ab 2003 freiberuflich tätig als Architekturpsychologin und seit 2004 im Kompetenzteam der Modulhausfirma ecoswotch (Losheim). Von 2008 bis 2010 Redaktionsmitglied der Zeitschrift „Raum und Mensch“. Schriftstellerisch tätig mit Veröffentlichungen seit 2014.

Verein Intergrale Architektur und Lebensraumgestaltung (Hg.)

Raum fürs Leben Schaffen: Integrale Ansätze für die Lebensraumgestaltung von Morgen

Integrale Ansätze für die Lebensraumgestaltung von Morgen

1. Auflage 2017, 280 Seiten, Klappenbroschur

ISBN 978-3-95779-057-6

Die Medieninhalte und alle weiteren Beiträge dieser Homepage finanzieren sich über Euch, unsere Leser:innen.

Bitte unterstützt uns nach Euren Möglichkeiten – egal ob mit einer kleinen oder größeren Einzelspende oder einer monatlichen Dauerspende.